Tempo stimato di lettura: 60 minuti

Dare un reddito incondizionato a ogni persona per sconfiggere la povertà e garantire una nuova forma di libertà dalla necessità di avere un lavoro per vivere. Un’idea affascinante e radicale, che ha assunto coloriture e caratteristiche diverse a seconda dei periodi storici e delle aree geografiche in cui si è tentato di applicarla. Il concetto di reddito di base non nasce oggi, ha fatto più volte capolino nel corso della storia tra politici, studiosi e imprenditori. Ma, pur avendo avuto tanti “padri nobili”, sia progressisti sia conservatori, non è stato ancora mai messo in pratica per due motivi, scrive Stefano Toso, docente di Scienza delle Finanze all’università di Bologna: per i suoi costi elevati per il bilancio pubblico e per “la diffusa ostilità verso l’idea di erogare un reddito anche a chi, potendolo fare, non offre alla società alcun contributo sotto forma di un lavoro o della disponibilità a lavorare”.

Non per questo si deve banalizzare il tema, ma anzi come sottolinea Anthony Painter sul Guardian, pur sapendo che la misura non è una soluzione magica, il dibattito sul reddito di base può essere l’occasione per allargare il confronto su come creare una società meno ingiusta e più stabile.

Definizioni

Prima di iniziare a seguire la storia del reddito di base, i motivi per cui questa misura è tornata a far parlare di sé nel dibattito pubblico internazionale e quali sono dubbi e critiche al riguardo, è utile definire il significato di “reddito di base/basic income (reddito di cittadinanza)” e perché si differenzia da altre misure come il “reddito minimo garantito” e il “salario minimo”.

Reddito di base: È un reddito erogato in modo incondizionato a tutti, su base individuale, senza alcuna verifica della condizione economica o richiesta di disponibilità a lavorare. Da circa 30 anni convegni europei e mondiali sul tema sono organizzati dalla rete di coordinamento BIEN (Basic Income Earth Network).

Reddito minimo garantito: È un reddito limitato nel tempo che si basa su un programma universale ma selettivo. La concessione del sussidio dipende infatti da regole uguali per tutti. È garantito in base al reddito e al patrimonio di chi ne fa domanda. Nei parametri può anche rientrare il fatto di aver perso un lavoro o di non riuscire a trovarlo. Nel 1992 il Consiglio delle comunità europee ha fatto richiesta per l’introduzione «in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore d’inserimento nella società dei cittadini più poveri». Tranne che in Italia e in Grecia, negli anni, i paesi europei si sono adeguati e hanno applicato politiche sociali indirizzate a tale scopo con le misure che si differenziano per le condizioni di accesso e i requisiti richiesti, la variazione della cifra concessa e la durata del beneficio, con l’aggiunta o meno di ulteriori diritti correlati — come ad esempio quello sanitario.

In Italia, bisogna specificare, sono state presentate alcune proposte di legge che dicono di voler istituire un “reddito di cittadinanza”, ma in realtà propongono un “reddito minimo garantito”, come spiega l’Istat. Il disegno di legge n.1148 – “Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l’introduzione del salario minimo orario” – proposto dal Movimento 5 Stelle, prevede un intervento a livello familiare che si configura come una misura selettiva e non universale. I beneficiari sarebbero, infatti, le famiglie il cui reddito è inferiore a una soglia minima stabilita. Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge dal titolo “Istituzione del reddito minimo di cittadinanza attiva” che però punta a dare un contributo con limiti temporali che lo Stato eroga nei confronti di “disoccupati, inoccupati o aventi un contratto precario”. Mentre il disegno di legge n. 1670 – “Istituzione del reddito minimo garantito” – del Gruppo misto e di Sinistra Ecologia e Libertà propone l’introduzione di una misura di sostegno dei redditi. Il testo prevede tre deleghe al governo per una riorganizzazione complessiva del sistema di tutele: la spesa assistenziale, il sistema degli ammortizzatori sociali e il compenso orario minimo. Con questa misura, scrive sempre l’istituto di statistica nazionale, “la maggiore percentuale di beneficiari sul totale si osserva fra i monogenitori con figli minori, fra i giovani singoli e fra le coppie con figli minori”.

Salario minimo: È una remunerazione minima che i datori di lavoro devono per legge dare ai propri dipendenti. La misura, che punta a ridare potere d’acquisto ai lavoratori, contro le disuguaglianze sociali, è prevista in 21 dei 28 paesi dell’Unione europea: varia dai 173 euro al mese della Bulgaria, ai 1.921 euro mensili del Lussemburgo. «Come ricorda Eurostat (l’ufficio statistico dell’Unione europea) retribuzioni minime nazionali sono fissate dalla legge o da accordi di categoria. Di norma si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, o comunque alla maggioranza dei lavoratori dipendenti di un paese». Mentre «nei paesi che non prevedono un salario minimo nazionale (Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia) le retribuzioni sono fissate per contrattazione tra le parti sociali, a livello aziendale o per singolo contratto».

La lunga storia del reddito di base

Il reddito universale è una famiglia di idee strettamente correlate tra di loro, con una lunga storia. Reddito universale di base, reddito incondizionato, dividendo sociale, reddito annuo garantito, reddito di cittadinanza, imposta negativa sul reddito: il concetto su cui si regge il basic income è stato chiamato negli anni in diversi modi, ha animato conservatori e progressisti, è riemerso in momenti di turbolenza politica ed economica per poi inabissarsi in quelli di maggiore stabilità. Fin dalle sue origini, le diverse proposte (e il dibattito che di volta in volta è scaturito) si sono articolate intorno a un dilemma: estendere l’erogazione delle prestazioni sociali a tutta la collettività (secondo un’opzione universale) o rivolgerla solo a determinati soggetti, in base alla loro condizione economica (secondo un’opzione selettiva)?

La prima volta che se ne parla è probabilmente nei primi anni del XVI secolo quando Thomas More immagina nella sua Utopia (1516) un’isola dove a ciascun abitante fossero assicurati mezzi di sussistenza senza dover dipendere da un lavoro. L’idea viene poi ripresa dal marchese de Condorcet che, all’epoca della Rivoluzione Francese, aveva proposto una forma di “assicurazione sociale” prima di essere condannato a morte. Da allora ha inizio un lungo viaggio tra l’Europa e gli Stati Uniti in cui più volte si è fatta strada l’ipotesi di un reddito di base per rispondere a questioni diverse tra il mondo rurale della Francia e del Regno Unito e gli Stati Uniti dopo la crisi del 1929 e nel periodo a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, per poi tornare prepotentemente al centro del dibattito pubblico nei giorni nostri con sperimentazioni in cantiere in diversi paesi del mondo.

1795 – 1797

Per risolvere il problema della povertà dilagante in Francia, Thomas Paine, intellettuale impegnato nelle rivoluzioni francese e americana e tra i padri fondatori degli Stati Uniti d’America, nel suo libro La giustizia agraria, difende l’idea di un fondo alimentato dai proprietari terrieri che permettesse di versare a ciascun individuo un reddito minimo: una somma abbastanza consistente al compimento della maggiore età e poi un pagamento annuo dai 50 anni in su.

1795 – 1834

In un periodo in cui l’Inghilterra stava affrontando anni di raccolti scarsi, con il prezzo del grano che continuava a salire senza la possibilità di poterlo importare dall’Europa, a Speenhamland, un distretto a sud del paese, alcuni magistrati si riuniscono in una locanda del villaggio di Speen e decidono di riformare completamente l’assistenza ai poveri. Si trattava di una innovazione sociale ed economica per quei tempi, fondata sul “diritto di vivere”. Fino ad allora, infatti, secondo quanto regolamentato dall’Act of Settlement del 1662, il lavoratore era legato alla propria “parrocchia”. La Speenhamland Law liberalizzava i lavoratori da queste “corporazioni” e contestualmente prevedeva un sistema di sussidi da aggiungere ai salari. L’idea era di assicurare un reddito di base soprattutto ai poveri e alle loro famiglie indipendentemente dai loro guadagni per raggiungere un adeguato livello di sussistenza. Le quote da assegnare a ogni componente della famiglia sarebbero state quantificate sulla base del prezzo del pane. In poco tempo il sistema si diffonde in tutto il sud dell’Inghilterra e, in particolare, nelle aree rurali e nei distretti manifatturieri.

Nel 1832 il governo di Londra avvia un’indagine a livello nazionale sulle condizioni di lavoro, sulla povertà delle zone rurali e sul “sistema Speenhamland” per quella che, scrive Rutger Bregman nel libro Utopia for Realists, è stata considerata la più ampia indagine governativa della storia. Il rapporto finale di 13mila pagine giungeva alla conclusione che il piano sperimentato era stato disastroso perché aveva portato a un’esplosione demografica, alla riduzione dei salari e al degrado della classe operaia inglese. Ma, tra il 1960 e il 1970, il rapporto viene riletto da alcuni storici che scoprono che buona parte del testo del rapporto finale era stata scritta prima della raccolta dei dati e che solo il 10% dei questionari distribuiti era stato compilato. Quasi nessuna delle persone intervistate era tra le beneficiarie del sussidio. Nel 1834 il “sistema Speenhamland” viene smantellato definitivamente e, sulla base del rapporto, parzialmente truccato, viene approvato il Poor law amendment act, che segna una netta inversione di tendenza nella gestione delle politiche assistenziali. L’assistenza viene subordinata a condizioni così restrittive da renderla meno appetibile del lavoro salariato.

1848

Nello stesso anno in cui Karl Marx scrive Il Capitale, il giurista belga Joseph Charlier scrive The solution of the social problem, considerato il primo libro in cui viene proposto il reddito di base come soluzione alle disuguaglianze sociali. Charlier, scrive Patrick Roger su Le Monde, si ispira a Paine per proporre il concetto di “dividendo territoriale”, cioè il pagamento ogni tre mesi di una quota annuale stabilita sulla base del valore di affitto delle abitazioni.

1910 – 1920

Dopo le devastazioni della prima guerra mondiale, diversi movimenti sociali chiedono una redistribuzione delle risorse. Nel 1918, nel suo libro Roads to Freedom, il filosofo Bertrand Russell propone il reddito di base come strumento di giustizia sociale. In Gran Bretagna, Bertrand Pickard e i coniugi Milner pubblicano l’opuscolo Scheme for a State Bonus: A Rational Method of Solving the Social Problem, in cui chiedono un “bonus statale” settimanale per tutti i cittadini del Regno Unito. Idea presa in considerazione dal Partito Laburista, ma poi respinta alla fine degli anni Venti.

1930

La cancellazione di posti di lavoro e l’impennata della povertà a causa della Grande Depressione del 1929 porta il reddito di base al centro del dibattito pubblico negli Stati Uniti. Nel 1934 il senatore della Louisiana, Huey Long lancia alla radio il suo manifesto politico Share Our Wealth (ndr, “condividi la nostra ricchezza”), in cui chiede di confiscare i beni dei ricchi e garantire a tutte le famiglie un reddito annuo. Il progetto fu interrotto dall’assassinio di Long un anno dopo. Sempre nel 1935, il presidente degli Usa, Franklin D. Roosevelt, firma il Social Security Act, creando il programma di anti-povertà noto come “Sostegno alle famiglie con figli a carico” o “welfare”.

1940

Gli economisti conservatori Milton Friedman e George Stigler, futuri premi Nobel per l’economia, iniziano a elaborare l’idea di un sistema fiscale che garantisca una maggiore uguaglianza del reddito senza però trasformarsi in assistenza pubblica. È la prima teorizzazione di un pensiero che poterà poi negli anni ‘60 all’elaborazione della proposta di imposta negativa sul reddito (NIT).

In quegli stessi anni, nel 1943, in Gran Bretagna, Lady Rhys Williams (politica liberale poi passata ai conservatori britannici), nel libro Something to Look Forward To avanzava la proposta di un “dividendo sociale” da destinare a tutti coloro che avessero lavorato e fossero disposti a tornare al lavoro, tramite l’iscrizione alle liste di disoccupazione. Il fisco statale avrebbe dovuto farsi carico di questo contributo, definito in base a una quota del reddito medio collettivo.

Qualche anno dopo, negli Usa, l’economista George D. H. Cole rielabora il concetto di dividendo sociale: “il patrimonio di un paese è il risultato congiunto degli sforzi e dell’inventiva e perizia ereditata nel tempo da generazioni e generazioni di un’intera società. Per questo motivo, tutti i cittadini dovrebbero condividere la rendita di questo patrimonio attraverso una sua ridistribuzione sotto forma di premi e incentivi”. Nella sua presentazione del libro di John Stuart Mill, Storia del pensiero socialista, Cole è il primo a utilizzare il termine “reddito di base“.

Anni ‘60 – ‘70

Negli anni ‘60, negli Stati Uniti, il reddito di base torna a essere proposto come soluzione di contrasto alla povertà e alla disoccupazione, a fronte anche della massiccia migrazione di afro-americani nel nord del paese. Nel 1963, lo scrittore e sociologo Dwight Macdonald, studioso delle culture di massa, in una famosa recensione del libro The Other America del socialista democratico Michael Harrington sul New Yorker, sosteneva la necessità di un reddito garantito per tutte le famiglie.

Un anno prima, nel 1962, nel libro Capitalismo e Libertà, Milton Friedman definiva la sua idea di imposta negativa sul reddito. La NIT metteva in connessione due flussi di denaro di segno opposto tra Stato e contribuenti: chi era sotto la soglia riceveva un sussidio, chi era al di sopra pagava le tasse. Dai soldi delle tasse si ricavavano i fondi per finanziare i sussidi. Dato un limite di 10mila dollari per famiglia, un nucleo familiare con reddito di 8mila dollari avrebbe ricevuto il 25% della quota mancante per arrivare al tetto di 10mila. Una cifra pari a 500 dollari. Una famiglia con reddito 0, avrebbe ricevuto 2500 dollari. Secondo Friedman, collegando la tassazione dei più ricchi e il contributo ai più poveri, il settore pubblico avrebbe potuto immediatamente attuare una redistribuzione del reddito (alternativa all’esenzione fiscale per i più poveri). In questo modo, secondo l’economista, sarebbe stato possibile contenere la spesa sociale e garantire benefici effettivi ai cittadini meno abbienti.

Mentre aumentano le proteste in tutta l’America, con richieste di giustizia economica (in un discorso del 1967, Marthin Luther King chiede un reddito minimo garantito per tutti), l’équipe dell’Ufficio di Economic Opportunity – il team di consulenti che lavorò all’elaborazione della Great Society, un insieme di programmi statunitensi di riforma annunciati dall’allora presidente Lyndon B. Johnson, che avevano l’obiettivo di ridurre la povertà ed eliminare l’ingiustizia sociale – inizia a progettare la sperimentazione su larga scala dell’idea di imposta negativa sul reddito. Nel 1968, grandi capi di aziende e più di 1200 economisti e studiosi firmano una dichiarazione chiedendo un “sistema nazionale di reddito garantito”.

Nello stesso anno l’idea di Friedman viene sperimentata in New Jersey da uno studio condotto dall’Istituto di Ricerca sulla povertà dell’Università del Wisconsin e da una società di Princeton, Mathematica Inc., che si sarebbe occupata della ricerca sul campo e della raccolta dei dati. Si voleva verificare se l’imposta negativa sul reddito portasse a lavorare meno e ad abbassare i salari. Dalla sperimentazione venne fuori che lo strumento pensato da Friedman non riusciva a garantire contemporaneamente: a) un reddito dignitoso per tutti; b) un incentivo a lavorare; c) il pareggio tra costi e ricavi. Inoltre, dalla ricerca emerse che in presenza di esenzioni di vario genere e di un sistema di welfare, le misure già in vigore erano ritenute più vantaggiose del NIT.

Successivamente l’Istituto di Ricerca di Stanford analizzò i dati di una sperimentazione fatta a Seattle e Denver. I tre ricercatori che condussero la ricerca giunsero alla conclusione che il NIT portava a una riduzione del lavoro del 90% tra gli uomini e del 18% tra le donne e a una disgregazione dell’unità familiare: avere in famiglia un salariato non era più vantaggioso ai fini fiscali e la possibilità di avere un reddito garantito riduceva i vincoli del capo famiglia a restare nel nucleo familiare. Altri studiosi contestarono l’attendibilità dello studio di Stanford.

1969 – 72

In un discorso televisivo nell’agosto del 1969, il presidente degli Usa, Richard Nixon, presenta il piano di assistenza familiare (FAP). Il piano doveva i suoi principi centrali al dibattito che c’era stato negli anni ‘60 sul reddito garantito e rappresentava una rottura radicale con le politiche sulla povertà del passato e con il sistema di welfare allora attuale. Per la prima volta veniva cancellata la distinzione tra “meritevoli” poveri (gli anziani, i disabili, le madri con bambini piccoli) e “immeritevoli” (persone fisicamente in grado di lavorare). Con il FAP, sia le famiglie con a capo adulti che lavorano sia con disoccupati erano ammissibili al sostegno.

Il FAP prevedeva un aumento di circa 2,5 miliardi di dollari della spesa sociale federale e benefici per più di 13 milioni di uomini e donne che lavoravano e i cui salari erano insufficienti per portarli al di sopra della soglia di povertà. Una famiglia media di quattro persone avrebbe dovuto ricevere 1600 dollari al mese. Furono stanziati decine di milioni di dollari per avviare progetti pilota rivolti a più di 8500 cittadini di New Jersey, Pennsylvania, Iowa, North Carolina, Indiana, Seattle e Denver che trovassero delle risposte a 3 domande: 1) avere un reddito garantito fa lavorare di meno? 2) il programma è troppo costoso? 3) si tratta di un progetto politicamente irrealizzabile? La diminuzione delle ore lavorate fu modesta e in generale a lavorare meno furono i più anziani e le donne con bambini piccoli.

La proposta non ebbe i voti necessari al Congresso per ben due volte, trovando l’opposizione dei partiti conservatore e democratico. Nel 1970 il disegno di legge passò facilmente alla Camera dei Rappresentanti, ma fu bloccato nella commissione finanze del Senato. L’approvazione del piano, scriveva Daniel Patrick Moynihan in una nota a Nixon, un sostenitore del FAP all’interno dell’amministrazione, “avrebbe molto probabilmente significato per i membri del Comitato del Sud la fine di quelle dinastie politiche costruite sulla povertà e divisione razziale”.

Nel 1972 il candidato democratico alla presidenza, senatore George McGovern, presentò una sua proposta di reddito minimo. Il senatore suggeriva che “ogni uomo, donna e bambino dovesse ricevere dal governo federale un pagamento annuale”, che “non varia in accordo con la ricchezza del destinatario”, né era subordinato al nucleo familiare. La proposta non trovò il sostegno necessario.

1974 – 79

In Canada, tra il 1974 e il 1979, il governo trasforma la piccola e isolata città di Dauphin, nella provincia di Manitoba, in un laboratorio vivente dove residenti qualificati ricevono un reddito annuale garantito di circa 15mila dollari per una famiglia di quattro persone. L’esperimento voleva valutare se (e in che misura) un reddito annuale garantito e incondizionato disincentivasse al lavoro. I dati della sperimentazione canadese sono stati analizzati solo di recente dall’economista Evelyn Forget. Sono stati scoperti, infatti, da uno studioso solo nei primi anni 2000, impacchettati in 1800 scatoloni in un magazzino di Winnipeg. Secondo l’analisi di Forget, la sperimentazione portò a un incremento del tasso di scolarizzazione, a un calo dei ricoveri in ospedale (perché i cittadini avevano maggiore possibilità di procurarsi le cure di base) e a una diminuzione solo dell’1% della quantità delle ore di lavoro.

Nel 1976, in Alaska, poco prima della conclusione dei lavori della Trans-Alaska Pipeline, il governatore Jay Hammond propone un sistema di dividendi da versare a tutti i cittadini dell’Alaska da un fondo di Stato proveniente dai proventi del petrolio. Il programma dispensò i primi dividendi nel 1982, diventando di fatto il primo sistema di reddito di base negli Usa. Nel 2015 lo Stato ha inviato assegni di 2072 dollari a quasi 650mila residenti. Lo scorso mese di giugno, l’attuale governatore Bill Walker ha dovuto coprire un deficit di bilancio pari a quasi 1000 dollari a persona. Un working paper del 2010, a cura dell’Institute of Social and Economic Research dell’università dell’Alaska, ha segnalato, inoltre, alcune conseguenze non volute del programma introdotto da Hammond: ci furono più richieste di trasferimento in Alaska da parte di persone di altri Stati, soprattutto in età pensionabile, ci fu un abbassamento dei salari e, in occasione della distribuzione degli assegni, un aumento frenetico dei consumi nei negozi locali.

Anni ‘80

In Francia, André Gorz, uno dei principali teorici di ecologia politica e della decrescita, parla di reddito di autonomia, come mezzo per affrancarsi dall’alienazione del lavoro “a catena”, mentre il filosofo Michel Foucault individua nel reddito incondizionato la liberazione dal controllo sociale da parte dello Stato.

Nel 1986, Philippe Van Parijs, all’epoca giovane accademico belga, crea insieme ad altri pensatori la prima conferenza europea sul reddito di base che punta a sconfiggere la povertà e permettere alle persone di poter vivere indipendentemente dal reddito da lavoro. Alla fine del convegno nasce il Basic Income Europe Network (BIEN). Nel 2004, dopo la crescita degli aderenti, provenienti praticamente da tutto il mondo, l’organizzazione viene ribattezzata con il nome di Basic Income Earth Network.

Anni ‘90

L’amministrazione Clinton introduce l’Earned Income Tax Credit, una forma di “credito di imposta” sul reddito o (in alcuni casi) di “rimborso federale” per i lavoratori a basso reddito. Per poter aver accesso alla misura era necessaria la cittadinanza statunitense (gli stranieri dovevano essere coniugati con cittadini americani), essere iscritti alla previdenza sociale e aver lavorato durante l’anno fiscale.

Nel 1997 il Messico lancia un programma su vasta scala di trasferimento condizionato di contanti (CCT), un sistema di pagamenti diretti in denaro alle famiglie povere. Esperienza seguita nel 2001 da Brasile e Colombia. Sebbene il CCT non sia identico al reddito di base (si prevede infatti una sovvenzione in base alla presenza di alcuni specifici requisiti, come la scolarizzazione dei figli ed essere sotto la soglia di povertà), esso si fonda sullo stesso presupposto che tali sovvenzioni possano servire ai beneficiari per migliorare la loro condizione sociale e di vita. I programmi CCT si sono diffusi rapidamente in tutta l’America Latina nei primi anni 2000 e poi in alcune aree dell’Asia e dell’Africa. Decine di milioni di persone impoverite in tutto il mondo ora ricevono assistenza finanziaria attraverso trasferimenti condizionati di contanti, finanziati da governi, organizzazioni umanitarie internazionali e organizzazioni non profit.

Anni 2000

Nella conferenza del network mondiale del basic income, tenutasi a Città del Capo, in Sud Africa, nel 2006, l’allora capo della Chiesa luterana evangelica della Namibia, Zephania Kameeta, intervenne dicendosi stufo delle sterili discussioni accademiche che avevano animato l’incontro. Nel 2009 Kameeta tentò di avviare un progetto pilota di reddito di base in un’area molto povera. Nel 2010 un gruppo di ricercatori ha iniziato una serie di sperimentazioni di reddito di base nelle zone rurali dell’India che ha coinvolto più di 6000 persone.

Perché il reddito di base è di nuovo attuale

«Le nostre economie continuano a creare posti di lavoro e le famiglie hanno assistito a un aumento del loro reddito disponibile. Molte persone che lavorano però sono ancora povere». Con queste parole Marianne Thyssen, commissaria responsabile per l’occupazione della Commissione europea, ha commentato l’indagine annuale uscita il 20 dicembre scorso sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (Employment and social developments in europe – Esde). Dal 2012 al 2015, si legge nella sintesi, nella maggior parte degli Stati membri c’è stato un calo della quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale, raggiungendo in Europa il 23,7% (circa 119 milioni di persone) della popolazione totale, il livello più basso dal 2010. La relazione però sottolinea che “anche se sono stati compiuti progressi, povertà e disuguaglianza rimangono troppo elevati – soprattutto per alcuni gruppi della società (ossia i minori e le minoranze)”. Una situazione di disagio sociale a cui, spiega ancora Thyssen, se ne collega un’altra: il lavoro non protegge più dal rischio povertà. «Questo dimostra che non si tratta solamente di creare posti di lavoro: devono essere posti di lavoro di qualità».

Anche se in tutta l’Unione europea, i lavoratori a tempo pieno sono relativamente ben protetti dalla povertà, “la povertà dei lavoratori” è aumentata da circa una su dieci persone, prima della crisi, a una su otto. I lavoratori part-time hanno un rischio maggiore di povertà rispetto a quelli a tempo pieno. La quota di lavoratori autonomi con un reddito al di sotto della soglia di povertà è molto più alta della quota di lavoratori dipendenti a rischio di povertà. A tempo pieno, i lavoratori autonomi hanno un rischio di povertà che è 3,5 volte superiore a quella dei lavoratori a tempo pieno.

Durante il periodo della crisi economica (tra il 2008 e il 2013) nella maggior parte degli Stati membri è aumentato l’utilizzo dei contratti temporanei e contemporaneamente la velocità di passaggio ai contratti a tempo indeterminato è peggiorata. Nello stesso lasso di tempo, a livello europeo, “la probabilità di passare da un contratto di lavoro temporaneo a uno permanente è diminuito del 4,6%”. Anche per questi motivi, specifica l’Eurostat, nonostante l’Unione europea abbia registrato il suo quarto anno di ripresa economica (Commissione Europea, 2016), l’attuale situazione resta una grande sfida per la politica, impegnata a combattere la povertà e garantire l’inclusione sociale. All’interno di questo quadro si inseriscono anche “forti disparità dei redditi”, spiega ancora l’Ufficio statistico dell’Unione europea: nel 2014 – considerando la media ponderata dei dati nazionali di ciascuno degli Stati membri dell’Ue sulla popolazione – i redditi percepiti dal 20% della popolazione più ricca sono stati 5,2 volte superiori a quelli percepiti dal 20% della popolazione più povera.

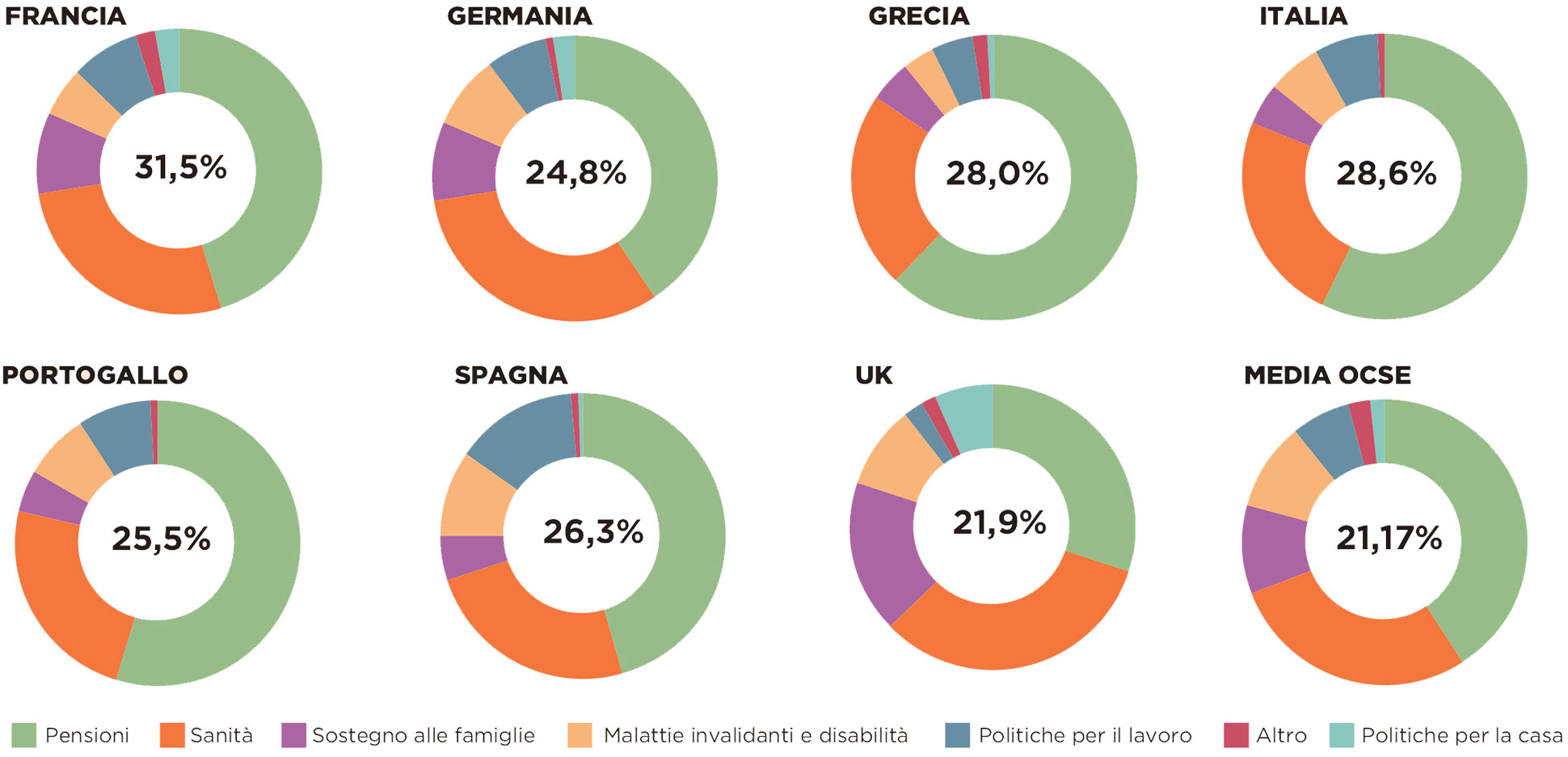

Spiega inoltre l’Ocse – nel rapporto pubblicato a ottobre scorso Society at a Glance 2016 – che “dopo la grande recessione la spesa sociale pubblica è cresciuta oltre il 21% del Pil e nella media Ocse si è stabilizzata a questo livello, storicamente alto”. “Se si sovrappone (in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) la curva degli aumenti a quello della crescita della popolazione over 65 – scrive Mattia Salvi su Pagina99 – si capisce che questo aumento è in gran parte assorbito dalla necessità di sostenere gli anziani”, mentre, a parte gli ammortizzatori sociali (in Italia, Spagna e Grecia), la spesa nei paesi dell’Europa mediterranea in tutti gli altri settori del sistema del welfare (sostegno per la casa, famiglie, disabili, poveri) “scricchiola”.

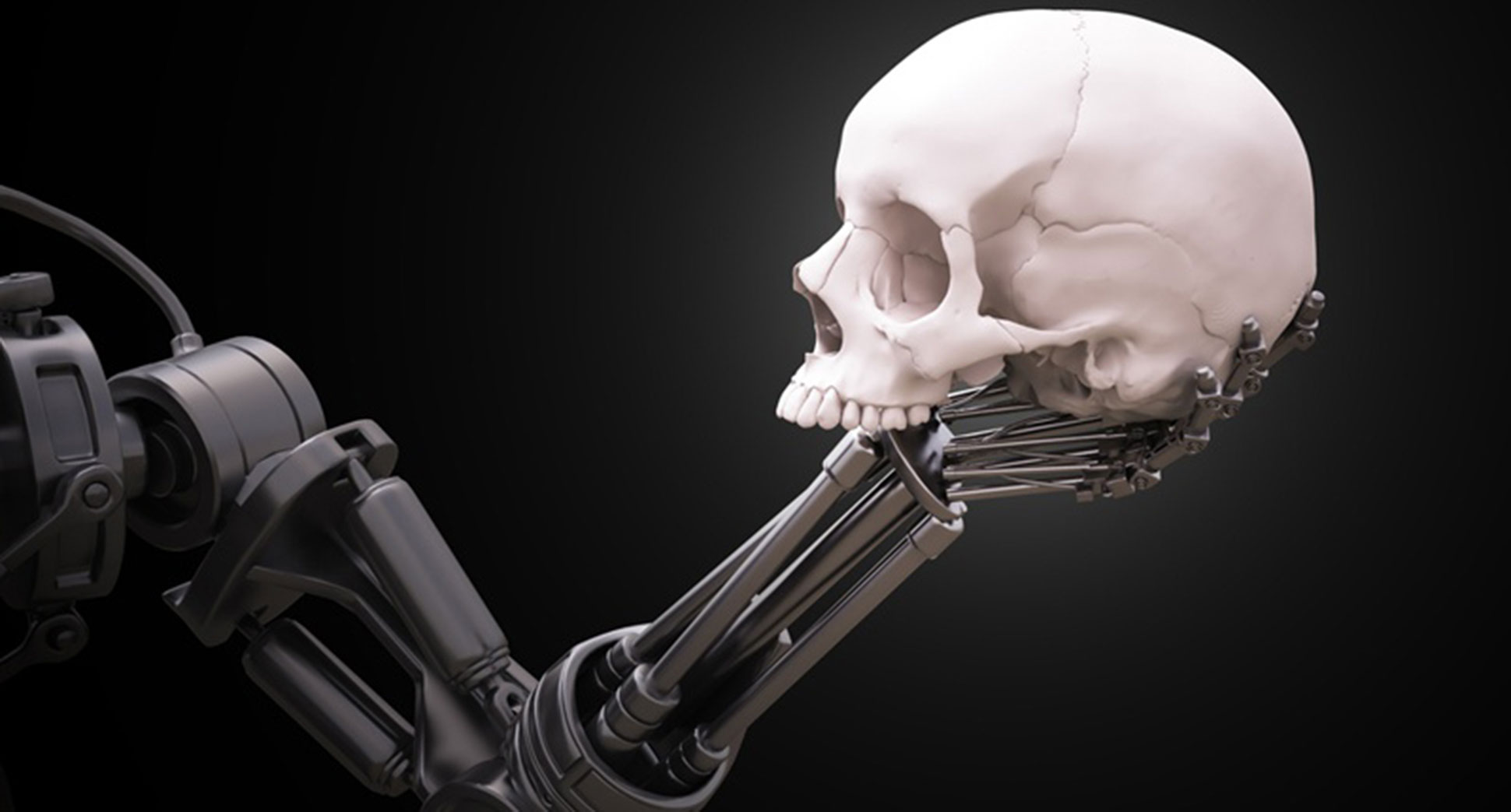

In questo scenario, si aggiungono anche nuove sfide che secondo diversi studiosi, analisti e politici porteranno grandi cambiamenti all’economia, al mondo del lavoro, alla gestione delle politiche sociali di un paese e quindi al modo di vivere e lavorare delle persone: l’automazione (la sostituzione di lavori precedentemente svolti dagli umani) e la robotizzazione (l’introduzione di robot per eseguire dei compiti). L’importanza cruciale di queste tematiche è sottolineata anche nell’indagine, citata precedentemente, della Commissione europea (al capitolo 4, The labour market implications of ICT development and digitalisation):

Il progresso tecnologico ha avuto un grando impatto su come beni e servizi vengono prodotti, portando importanti cambiamenti in tutti i settori, dalle attività primarie (agricoltura e attività estrattiva) all’industria manifatturiera (come quella tessile e automobilistica) e più recentemente alle industrie di comunicazioni e alle libere professioni. Dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ndr in inglese ICT) e dalla digitalizzazione sono attesi ulteriori cambiamenti radicali alla produzione e alla consegna di beni e servizi e una trasformazione economica che coinvolgerà tutte le industrie, con un impatto paragonabile a quello del motore a vapore durante la prima rivoluzione industriale.

Proprio per queste ragioni è stata coniata l’espressione “Quarta rivoluzione industriale” (o anche “Industria 4.0″). Per Moshe Vardi, tra i più importanti Computer Scientists a livello internazionale, «l’umanità sta forse per affrontare la sua più grande sfida di sempre. (…) Abbiamo bisogno di essere all’altezza di questa situazione e affrontarla». Grazie al progresso tecnologico e alla ricerca scientifica i robot infatti stanno diventando sempre più sofisticati e autonomi, capaci di svolgere mansioni e compiti con sempre maggiore facilità, anche a volte quelle attività più complicate una volta riservate agli essere umani.

Sul Wall Street Journal, ad esempio, Robbie Whelan racconta come l’attenzione dei rivenditori sia sempre più diretta allo sviluppo di sistemi di immagazzinamento della merce integrati con i robot. Il giornale americano racconta la vicenda della Symbotic LLC, società con a capo Rick Cohen, che “con la propria rete nazionale di centri di distribuzione punta a dimostrare che i robot possono ribaltare il business dello stoccaggio, dell’imballaggio, del trasporto nel caso di merci che i rivenditori trasportano verso i negozi a milioni ogni anno”. La società ha contratti di lavoro con i più grandi rivenditori d’America. «Entro cinque anni – dice Cohen – penso che la distribuzione cambierà». Processi di automazione esistono anche in molti altri settori, come ad esempio in quello delle aziende del fast food, del trasporto merci su ruote, di quello privato in città per persone o anche nel settore bancario.

Ma quanti sono i posti di lavoro a rischio per questa “sostituzione” da parte dei robot e se e come avverrà è tema di discussione in ambito accademico. Bisogna comunque specificare che il dibattito sulle possibili conseguenze che l’arrivo massiccio delle macchine/robot può avere nel mondo del lavoro non è nuovo. Fabio Chiusi, nel suo approfondimento L’era dei robot e la fine del lavoro. Un bene o un male per l’umanità? ricorda ad esempio come nel 1963 la rivista Life titolasse in copertina “L’automazione è davvero qui, i posti di lavoro diminuiscono. Siamo al punto di non ritorno per tutti”.

Negli ultimi anni il confronto accademico al riguardo è tornato a far parlare di sé sui media di tutto il mondo. Nel 2013 in un rapporto intitolato The future of employment: how susceptible are jobs to computerization? di due studiosi britannici, Benedikt Frey della Oxford Martin School e Michael A. Osborne del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Oxford, si legge come in America il 47% dei posti di lavoro – da quelli tradizionali a quelli digitali, dalle occupazioni manuali a quelle professionali – sia a rischio robotizzazione nei prossimi 10-20 anni, con percentuali anche maggiori per l’Europa. Prospettive simili sono state presentate anche in altri studi pubblicati successivamente.

Ma il confronto sul punto è ancora aperto e il metodo e le conclusioni di questi rapporti sono stati messi in discussione da altri analisti. Giovanni Caccavello, ricercatore in politiche europee presso EPICenter and Institute of Economic Affairs, scrive ad esempio che “questi studi utilizzano il cosiddetto metodo occupazionale (occupational-based approach), ovvero analizzano il mercato del lavoro dividendolo per occupazioni svolte anziché per categorie di compiti svolti”. “Di conseguenza come spiegano bene Melanie Arntz, Terry Gregory e Ulrich Zierahn in un paper pubblicato dall’OCSE nel maggio 2016 – continua Caccavello –, questo metodo tende facilmente a sovrastimare i potenziali effetti negativi dell’automazione del lavoro”. Lo studio mostra così che esaminando 21 paesi della zona OCSE solo il 9% degli attuali occupati sia ad alto rischio “sostituzione”: “in particolare, il pericolo del progresso tecnologico sembra essere minore in tutti quei paesi avanzati che investono di più nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che spendono maggiormente nell’educazione terziaria, che promuovono migliori politiche a livello educativo, fin dalla scuola primaria, e che pongono una maggiore attenzione per le attività comunicative aziendali”.

Analizzando poi nel dettaglio le possibili conseguenze, secondo recenti studi del Consiglio dei Consulenti Economici (CEA), ente pubblico che si occupa di politica economica e fa parte dell’ufficio esecutivo del Presidente degli Stati Uniti, con giuste politiche l’automazione può far aumentare la produttività dei paesi ma al contempo i lavori meno retribuiti saranno quelli maggiormente a rischio rispetto a quelli con alti stipendi, scrive Jason Furman, economista ed ex capo del CEA durante l’amministrazione di Barack Obama. Ciò, comunque, specifica Furman, non vuol dire che questi posti scompariranno, ma che nel corso di un periodo di transizione gli stipendi di questi posti di lavoro, per rimanere competitivi, potrebbero subire un ribasso per far fronte alla concorrenza dei sostituti tecnologici. Un lasso di tempo che, continua il capo del CEA, può durare per anni e, combinato con altri fattori, accrescere disuguaglianza (per via dei salari più bassi) e disoccupazione. Una simile prospettiva è presentata anche nello studio dell’OCSE, pubblicato nello scorso settembre, Digitalisation, Deindustrialisation and the future of work. Il rapporto suggerisce inoltre che, anche se è evidente che le nuove tecnologie hanno creato una vasta gamma di nuove occupazioni – per lavoratori con alte qualifiche – e industrie (con ricadute positive anche in altri settori come in quello dei servizi, creando una domanda supplementare), è improbabile che questi nuovi lavori abbiano un impatto significativo sull’occupazione totale.

L’influenza della tecnologia digitale nel lavoro si avrà soprattutto sulle richieste di competenze, scrivono gli autori: “stime recenti della Commissione europea indicano che a circa il 90% dei lavoratori in contabilità, ingegneria e medicina saranno richieste competenze digitali di base in un prossimo futuro”. Ecco perché, si legge ancora nel rapporto, servirà un aggiornamento delle competenze, anche per evitare la riduzione dei divari salariali tra diversi gruppi socio-demografici e smorzare un aumento della disuguaglianza. Uno studio di McKinsey Global Institute di gennaio scorso – A future that works: automation, employment and productivity –, scrive Steve Lohor sul New York Times, mostra infatti che a breve termine l’impatto dell’automazione sarà principalmente quello di trasformare il lavoro piuttosto che cancellare posti di lavoro.

Quali saranno i risultati di questa nuove “rivoluzione” dipenderà anche da come verrà affrontato questo annunciato cambiamento, quali politiche saranno messe in atto, come la società tutta deciderà di confrontarsi con la complessità delle nuova realtà degli anni a venire. La commissione giuridica del Parlamento europeo a inizio anno ha esortato la Commissione Europea a lavorare a norme per sfruttare pienamente il potenziale economico della robotica e dell’intelligenza artificiale e garantire un livello standard di sicurezza e protezione per le possibili conseguenze negative. Lo studio dell’Ocse, come quello di Mckinsey, invitano la politica a fare la sua parte, cercando di sfruttare il potenziale positivo che l’automazione può portare, produrre politiche del lavoro adatte alle sfide a venire, come l’aggiornamento di competenze per i lavoratori, e ripensare anche gli strumenti di “difesa” nel caso aumentino disoccupazione e disuguaglianze sociali.

Proprio le disuguaglianze, la povertà, le criticità del welfare state e i rischi temuti per le possibili conseguenze della nuova rivoluzione tecnologica, hanno spinto diversi politici liberali e conservatori, di sinistra e di destra, studiosi, organizzazioni pubbliche e privati a sostenere l’idea di un reddito di base, nel dibattito pubblico internazionale. Elon Musk, amministratore delegato della Space Exploration Technologies Corporation e a capo dell’azienda automobilistica Tesla Motors è, ad esempio, uno dei sostenitori della misura. Anche Bill Gates, presidente di Microsoft, ha aperto alla possibilità dell’applicazione di un reddito di base, pur specificando che è ancora troppo presto.

Si tratta comunque di un dibattito articolato e con molte posizioni anche contrarie da considerare. Il Parlamento europeo lo scorso febbraio ha bocciato la proposta di prendere in considerazione una forma di reddito di base, avanzata dal membro del parlamento europeo Delvaux-Stehres in vista dei possibili effetti negativi dell’automazione nel mercato del lavoro.

Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti d’America, in un’intervista a Wired del 24 agosto scorso, proprio riguardo l’importanza di ridisegnare il patto sociale in vista delle nuove sfide che la società deve affrontare a partire da quelle del lavoro, aveva detto:

Se un reddito universale è un giusto modello – verrà accettato da un’ampia parte della popolazione? –, questo è un dibattito che faremo da qui ai prossimi dieci, venti anni.

Il dibattito

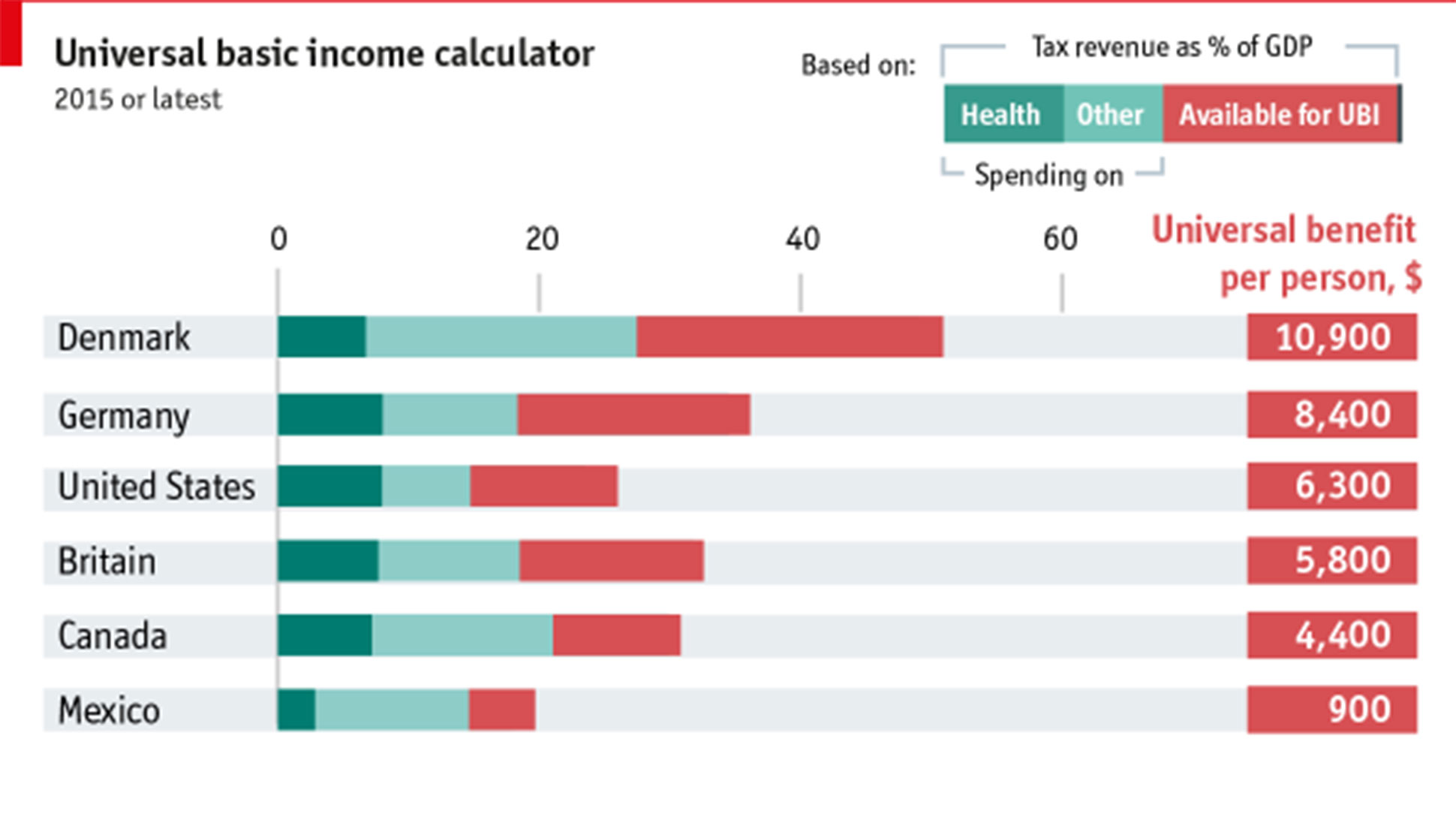

Il reddito di base è un’idea che implica un cambiamento radicale del modo di pensare la società, il welfare e il rapporto tra uomo e lavoro, perché il salario non diventa più l’unica via per la propria esistenza. Gianfranco Sabattini, nel suo libro Riforma del Welfare state, spiega che la misura segnerebbe il passaggio da un’etica del lavoro a un’etica della solidarietà “(tra chi lavora e chi non riesce a percepire un reddito) in quanto parte di un sistema sociale in cui tutti hanno uguali diritti e doveri sociali”. Il dibattito su questa misura si è articolato nel tempo intorno a varie questioni, mostrando eventuali vantaggi e possibili criticità, a partire dai costi della sua realizzazione. Ad esempio, un paese ricco come gli Stati Uniti, scrive L’Economist, per poter dare ad adulti e bambini circa 10mila dollari l’anno, dovrebbe incrementare del 10% la parte del Pil raccolta tramite le tasse ed eliminare gran parte dei programmi di assistenza sociale presenti fatta eccezione quella sanitaria.

Su questo punto, un nodo importante da risolvere è capire come rendere sostenibile questa misura. C’è chi propone un aumento della tassazione sulla ricchezza estrema o sulle rendite finanziarie, ma anche di percorrere altre strade come l’utilizzo di fondi capitali ricavati dai proventi del petrolio (come avviene in Alaska, ad esempio) o altri flussi di entrate. Oltre la quantità di denaro che ogni persona avrebbe dallo Stato, a definire il costo complessivo della misura è anche la tipologia dei destinatari: solo per i cittadini (da qui “reddito di cittadinanza”) o per tutte le persone che vivono e risiedono all’interno dei confini di un paese? E in caso, la misura si attiverebbe al diciottesimo anno di età o dalla nascita? Una questione che apre anche ai dubbi di diversi critici riguardo l’effetto che il reddito di base potrebbe avere sull’immigrazione e i possibili conflitti sociali che si creerebbero: in che modo un immigrato avrebbe diritto ai soldi erogati dallo Stato? Anche in questo caso, diverse sono state le proposte avanzate dai sostenitori dell’idea. Josh Martin, ad esempio, scrive che una possibile soluzione potrebbe essere un reddito di base graduale nel tempo per le persone immigrate: durante il primo anno non riceverebbero denaro, poi di volta in volta la somma aumenterebbe fino a raggiungere la quota standard, “una volta che i benefits sono stati pagati”.

Ulteriore questione sono le conseguenze dello slegare il reddito dal lavoro: sarebbero un disincentivo a lavorare? E questo maggiore “tempo libero” che impatto avrebbe sulle persone? Alcuni critici dicono che i beneficiari del reddito sarebbero portati alla pigrizia, non puntando più a cercare un lavoro, inteso come obiettivo per realizzarsi nella vita. Al contrario chi sostiene questa misura afferma che in questo modo gli uomini potrebbero concentrarsi sulla propria istruzione e formazione, accrescendo il proprio spirito d’iniziativa.

Infine, probabilmente l’impatto maggiore del reddito di base è sul sistema di welfare di un paese. Da un lato c’è chi sostiene che la misura, sostituendo gli ammortizzatori sociali attualmente attivi, sposterebbe ampie risorse oggi destinate ai poveri distribuendole a persone con redditi superiori. Dall’altro, invece, si sottolinea che l’attuale organizzazione del welfare è piena di falle e il reddito di base funzionerebbe come un pavimento che darebbe stabilità a tutti, garantendo un sussidio anche a quelle persone, attualmente non riconosciute come beneficiarie dei programmi di assistenza sociale, ma che una volta pagate le tasse finiscono sotto la soglia di povertà.

Per approfondire e seguire le tematiche evidenziate, abbiamo ricostruito il dibattito a livello internazionale tra favorevoli e critici o contrari.

Le ragioni a favore

Guy Standing, professore di sociologia dello sviluppo alla School of African and Oriental Studies (Soas) e co-fondatore nel 1986 del Basic Income Earth Network (BIEN), intervistato da Thomas Colson su Business Insider UK, ha esposto le ragioni del reddito di base, affermando, tra le varie cose, che la misura può fermare l’ondata dei «movimenti populisti neofascisti» che stanno giocando sulle paure e sul senso di insicurezza lavorativa delle persone. Sono tre le ragioni per cui Standing crede necessaria l’attuazione del basic income: potrebbe favorire una giustizia sociale, rafforzare le libertà individuale dando alle persone un maggiore senso di controllo delle proprie vite e infine sviluppare dei meccanismi di redistribuzione delle risorse. Riguardo al costo di questa operazione, il professore elenca alcune possibili soluzioni che vanno dalla sostituzione di alcuni capitoli della spesa pubblica all’utilizzo di “fondi capitali” (o anche conosciuti come “fondi sovrani“, appartenenti ai governi) ricavati dai proventi del petrolio, come in Alaska, o di altri flussi di entrate. A chi afferma che un reddito di base possa disincentivare le persone a lavorare, Standing risponde che si tratta di una critica “ridicola”: «in tutti i paesi industrializzati attualmente si applicano esenzioni in base al reddito. Questo significa che l’attuale sistema si rivolge solo ai poveri». Infatti, prosegue il professore, i benefici in funzione del reddito hanno la caratteristica di non far uscire dalla povertà perché nel momento in cui una persona inizia a guadagnare, perde i requisiti che le davano accesso ai sussidi e al tempo stesso inizia a pagare le tasse. Per questo, aggiunge Standing, «il reddito universale sarebbe una base alla quale si aggiungerebbe il reddito da lavoro, tassato all’aliquota standard delle imposte. Ciò significa incentivare a cercare posti con basso salario e quindi non è vero che il basic income disincentivi al lavoro».

ECONOMIST: Give all citizens Universal Basic Income to combat ‘neofascist wave of populism’ https://t.co/VjMZdhr3Vs pic.twitter.com/Ih4MB0ERuG

— Business Insider UK (@BIUK) 7 gennaio 2017

Il reddito di base non risolverà tutti i problemi, ma sarà un inizio differente per alcune persone e un vantaggio per tutti, scrive Natalie Shoemaker su Big Think. Si tratta di una misura che non bloccherà le regolamentazioni e le riforme più progressiste. Il basic income, infatti, è parte di un discorso più ampio su come risolvere molti dei problemi all’interno del nostro sistema. A tal proposito Ben Spies-Butcher, direttore del Master di politica e ricerca applicata sociale nel Dipartimento di Sociologia presso l’università di Macquarie, nel saggio Not Just a Basic Income avverte sui possibili rischi di individuare in questa misura la panacea di tutti i mali: «Un reddito di base può migliorare gli incentivi a lavorare e all’equità. Mentre, dove è usato per sostituire altri strumenti delle politiche sociali – sia tramite l’assorbimento dei servizi pubblici o riducendo la ‘necessità’ di leggi giuste sul lavoro e la creazione di occupazione – può invece rafforzare le disuguaglianze».

It’ll take more than “free money” to reform social welfare: https://t.co/eYeAEuPmUC pic.twitter.com/A1PbJrPuz3 — Big Think (@bigthink) 5 gennaio 2017

L’introduzione del reddito di base implica due cambiamenti importanti, scrive Gianfranco Sabattini, docente di Politica Economica all’università di Cagliari, nel libro “Riforma del Welfare State”: passare dai sussidi di disoccupazione al reddito di cittadinanza e dall’etica del lavoro a quella della solidarietà. Se fosse applicato, i soggetti più svantaggiati avrebbero maggiori possibilità di poter scegliere quale lavoro fare. L’applicazione del reddito di base presenta due criticità, prosegue Sabattini. Innanzitutto, va capito come finanziarlo. Il docente propone una tassazione (proporzionale o progressiva) sui redditi personali o da capitale, superiori a un determinato livello minimo. Poi c’è la questione dei costi sociali. Chi è contrario alla sua introduzione, sostiene che il reddito di base possa portare a un’attenuazione dell’interesse delle persone al lavoro con effetti sulla sostenibilità economica della misura. Sempre meno cittadini poi potrebbero scegliere una formazione professionale con ricadute sul reclutamento della forza-lavoro. Tuttavia, spiega il professore, si tratta di rischi contenuti. Sganciato dal mercato, il reddito di base garantirebbe solo la sussistenza e non potrebbe sostituirsi al reddito da lavoro. Inoltre, in un mercato del lavoro sempre più flessibile, il basic income sarebbe uno strumento di protezione sociale contro il rischio di perdita temporanea dell’occupazione, contribuendo a dare stabilità in una cornice precaria.

Nel suo libro Utopia for Realists, Rutger Bregman, punta a smontare con analisi e dati alcune critiche comuni al reddito di base, come ‘i poveri non sanno gestire i soldi’. “Siamo convinti che li spendano in fast food e Coca Cola, invece che in frutta fresca e libri. Quindi, per aiutarli, abbiamo ideato una miriade di programmi d’assistenza innovativi, che però prevedono montagne di burocrazia, complessi sistemi di registrazione e un esercito di ispettori, che ruotano tutti intorno al medesimo principio secondo cui ‘I soldi gratis rendono la persone pigre’. Tuttavia, stando ai dati, non è così”. L’autore scrive che diverse ricerche hanno messo in relazione la distribuzione gratuita di denaro con un calo di reati, mortalità infantile, malnutrizione, gravidanze in adolescenza e assenteismo e con il miglioramento di performance scolastiche, crescita economica e uguaglianza di genere. Per l’economista Charles Kenny «il motivo principale per cui i poveri sono poveri è che non hanno abbastanza soldi e non dovrebbe sorprendere che dar loro soldi sia efficace nel ridurre il problema». Bregman cita anche il libro Just Give Money to the Poor (2010) in cui compaiono “numerosi esempi di come la distribuzione di contanti tra i meno abbienti abbia funzionato”.

“Continuare con le reti assistenziali attuali o scegliere un piano di reddito di base? È tra queste opzioni che si deve scegliere, tra una reliquia della storia e la strada per il futuro”, scrive lo scrittore Scott Santens, su Techcrunch. Santens contesta le critiche alla misura secondo cui può essere svantaggiosa rispetto agli strumenti di welfare attualmente previsti dal sistema americano. Secondo questa corrente di pensiero, la sua introduzione ridurrebbe i benefit per i poveri allargando la platea di chi ne avrebbe godimento (anche ricchi e classe media). Si tratta, scrive Santens, di un’argomentazione fittizia perché dà per scontato che l’attuale sistema funzioni perfettamente e che sia l’unica soluzione disponibile. Il problema è che non funziona come si vuole far credere. “La nostra rete di sicurezza si è rotta a un livello così fondamentale che per tappare le tante falle c’è bisogno di un pavimento solido. E questo è il basic income”. L’attuale sistema premia solo chi gode di particolari requisiti e penalizza chi, pur essendo al di sopra della soglia di povertà, vi finisce sotto dopo aver pagato le tasse. Stesso discorso vale per l’emergenza abitativa, i buoni pasto e le cure sanitarie. Il reddito di base, invece, non essendo dipendente dal reddito da lavoro, funziona come un pavimento. Darebbe stabilità a tutti e permetterebbe di rendere meno coercitivo il mercato del lavoro, consentendo maggiore potere negoziale. “Il reddito di base non è una cospirazione dell’élite della Silicon Valley per creare una neo-servitù in cui tutta la popolazione guadagna al massimo 12mila dollari l’anno”, scrive Santens. Sarebbe vero, invece, il contrario. Quei 12mila dollari sarebbero il minimo assoluto dal quale partire.

The progressive case for replacing the welfare state with basic income https://t.co/jvMPEHr5fN by @scottsantens

— TechCrunch (@TechCrunch) 10 settembre 2016

Il reddito di base potrebbe avere un impatto anche sulla condizione di discriminazione delle donne negli attuali sistemi di welfare, scrive Carole Pateman, docente di scienza politica all’università UCLA, negli Stati Uniti. La maggior parte degli stati sociali prevede, infatti, che le donne ricevano dei contributi sulla base della condizione dei loro mariti. Questa situazione le ha mantenute economicamente dipendenti dagli uomini e ha sostenuto un modello di matrimonio incentrato sulla figura maschile. La misura, dice Pateman, “potrebbe, per la prima volta, fornire alle donne per tutta la vita una (modesta) sicurezza e indipendenza economica”. Inoltre, questa misura potrebbe essere la soluzione per dare dignità ad altri tipi di lavoro (come quello riproduttivo e domestico) e garantire un equilibrio tra casa e lavoro, spiega la politologa femminista Kathi Weeks.

A feminist case for Basic Income: An interview with Kathi Weeks https://t.co/2NwFrTOnCZ pic.twitter.com/PJjPEMMgek — CLT (@critlegthinking) 22 agosto 2016

Il reddito di base ha messo insieme persone di opposte appartenenze politiche. I suoi sostenitori di sinistra lo vedono come un passo verso la giustizia sociale, i fautori del mercato libero (come Milton Friedman) come il modo meno oneroso per il governo di trasferire ricchezza da alcuni cittadini ad altri. Il reddito di base, scrive Charles Murray sul Wall Street Journal, è un’idea che va avanti da tanto tempo, che deve essere attuata bene. Innanzitutto, il basic income funzionerà se sostituirà tutti i sistemi esistenti e le burocrazie che li gestiscono: nel caso in cui fosse uno strumento che va ad aggiungersi a quelli esistenti, segnerà il fallimento previsto da tutti i suoi principali critici. Inoltre, rispetto alla questione che la misura possa disincentivare a lavorare, Murray spiega che in America già in questi anni, secondo i dati del Current Population Survey, il 18% dei maschi e il 23% delle donne non sposati tra i 25 e i 54 anni (in età lavorativa) risultano fuori dal mercato del lavoro. Quindi non si tratta di vedere se il basic income scoraggi il lavoro, ma se la sua introduzione peggiori o migliori questa situazione. Di sicuro, rispetto al sistema attuale, il reddito di base aprirebbe nuovi scenari e si prefigurerebbe come uno strumento per migliorare le proprie qualità e dignità della vita: potrebbe avere effetti, ad esempio, su ragazzi disoccupati che potranno permettersi un affitto oppure su giovani coppie che potranno avere soldi per poter mantenere i propri figli.

Guaranteed income for all: A universal basic income can fight poverty and revive civic life, argues @charlesmurray https://t.co/xwyEAmy0ox

— Wall Street Journal (@WSJ) 3 giugno 2016

Critiche e contrari

Con il reddito di base il lavoro non è più il perno su cui si fonda l’appartenenza alla comunità, affermano Francesco Luccisano e Stefano Zorzi su Linkiesta: “è questa, forse, la prima verità non dichiarata sul reddito di cittadinanza. Può piacere o meno, ma è bene dirlo chiaramente, specie nella ‘repubblica fondata sul lavoro’”. Per finanziarlo, inoltre, su grande scala bisogna smantellare il welfare state ed è per questo che, continuano Luccisano e Zorzi, è, in alcuni casi, anche una bandiera della destra. Inoltre, a guidare questa misura c’è l’idea di un grande cambiamento in atto: la perdita di centralità del lavoro nella creazione di valore che ha avuto per qualche secolo. Ma non è vero che il lavoro finirà: il digitale sta sì creando nuovi posti di lavoro, ma, spesso, di peggiori, con i robot che sostituiscono le mansioni di concetto, lasciando agli umani quelli più duri e a minor valore aggiunto. Ecco perché abbandonare il lavoro e abbracciare acriticamente il reddito di cittadinanza vuol dire buttare via il bambino con l’acqua sporca: “significa consegnare a pochissimi le chiavi della creazione del valore e lasciarsi alle spalle il più efficiente strumento di mobilità sociale che l’umanità ha avuto a disposizione. Occorre invece pensare a come cambia il lavoro, e trovare il modo di restituirgli valore”.

Parliamo di reddito di cittadinanza perché non crediamo nel futuro del lavoro https://t.co/t11Lvnomol pic.twitter.com/Eh0mj7GcxR — Linkiesta (@Linkiesta) September 13, 2016

Sul New York Times, Eduardo Porter scrive che per trovare i fondi necessari alcuni pensatori di destra hanno ritenuto di tagliare tutte le spese sociali che lo Stato fornisce, come i buoni pasto o la sicurezza sociale. Ma questa operazione potrebbe far aumentare la povertà: sarebbe come ridistribuire la ricchezza verso l’alto, prendendo i soldi destinati ai poveri e condividendoli con tutti. Inoltre, il lavoro, come dice Lawrence Katz di Harvard, è una fonte di status: organizza la vita delle persone, offre l’opportunità per il progresso. Tutto questo, afferma Porter, non può essere sostituito da un assegno e ci sarebbe bisogno di proposte differenti rispetto al reddito di base, come ad esempio sostenere da parte del governo l’occupazione, sovvenzionando lavori utili come riparare di scuole e le buche in strada o sostenendo i salari dei lavoratori.

Tra gli obiettivi del movimento a favore della misura c’è quello di separare la sussistenza di un persona dal lavoro, scrive Charles Lane sul Washington Post. Se questa idea dovesse trovare il necessario sostegno politico e finanziario, dovrebbe comunque affrontare “problemi immensi dal punto di vista pratico”. Ad esempio, negli Stati Uniti qualsiasi forma di basic income sarebbe insufficiente in alcune zone ed eccessiva in altre: “a Porto Rico, per esempio, 10mila dollari sono più del reddito medio annuo della popolazione, mentre a Manhattan sembra essere il costo di un panino”. Poi ci sarebbe la questione degli immigrati: “la pratica più coerente con gli obiettivi del reddito di base – che prevede la sua estensione anche ai nuovi arrivati negli Stati Uniti, in modo che non formino una sottoclasse – stimolerebbe l’immigrazione, irritando i paesi di origine dei migranti e i contribuenti americani”. Inoltre, scrive Lane che, quando si afferma che i risultati di alcuni progetti pilota come “in una piccola città rurale del Canada, quarant’anni fa e, più di recente, in un piccolo paese in Namibia” hanno mostrato che non ci siano state riduzioni significative dell’occupazione, bisogna anche considerare quali sarebbero le ripercussioni negative che derivano dal dire a ogni americano, a partire dall’infanzia, che riceverà un assegno mensile una volta raggiunta l’età adulta.

Is a guaranteed minimum income just money for nothing? https://t.co/hW4I6ZRsL5 by @ChuckLane1

— Post Opinions (@PostOpinions) 23 giugno 2016

All’interno dell’ebook Come minimo. Un reddito di base per la piena occupazione, pubblicato da Sbilanciamoci.info, l’economista Laura Pennacchi spiega perché è contraria al reddito di base. Innanzitutto, per il costo che “sarebbe immenso”. Le energie di un paese, infatti, dovrebbero essere impiegate sulle problematiche del lavoro. Altro punto è che la motivazione principale con cui si giustifica il reddito di cittadinanza – “tanto il lavoro non c’è e non ci sarà” – giustifica un’accettazione rassegnata della realtà così com’è, “quindi una sorta di paradossale sanzione e legittimazione dello status quo per il quale si verrebbe a essere esentati dal rivendicare trasformazioni più profonde”. Inoltre, per Pennacchi, essendo questa misura uno strumento monetario, “si configura inevitabilmente come ‘compensazione ex post’ dei disagi derivanti dalla mancanza di lavoro e non come ‘promozione ex ante’ del lavoro, con l’impossibilità di affrontare in termini strutturali problematiche come la necessità di ridisegnare l’intero modello di sviluppo”.

I sostenitori del reddito di base insistono sul fatto che questa misura dia ai lavoratori a basso salario un maggiore potere contrattuale e conceda loro la possibilità di rimanere a casa e investire il loro tempo e denaro più liberamente, scrive Jonathan Coppage sul Washington Post. Ma questa eventualità porterebbe con sé anche effettivi negativi per il tessuto sociale di un Paese: “quando entriamo nel mercato si formano dei legami tra il datore di lavoro e il dipendente, tra il cliente e il venditore. Questi interazioni sono fili che legano insieme gli individui, creando un tessuto stretto ed elastico che tiene insieme la società”. Proprio la dipendenza dal lavoro permette alle persone di trovare soluzioni alle preoccupazioni materiali, mentre il reddito di base legherebbe ogni cittadino al governo, rompendo la trama di questo tessuto e ogni persona finirebbe per diventare un filo isolato. E questo è un rischio che, per Coppage, una paese non può permettersi.

Il reddito di base non è in grado di prendere il posto di un intero sistema di welfare, sebbene non funzionante, dice in un articolo su Quartz, Joel Dodge. Questa misura sembra un cavallo di troia, perché ti dà i soldi, però dall’altro lato toglie a chi ne ha bisogno diverse forme di assistenza, come i fondi per l’infanzia, la disabilità e le malattie croniche. “Si può essere tentati di pensare che un welfare complesso e pieno di buchi debba essere sostituito da un pavimento solido, come sostenuto da Scott Santens. Una bella teoria, ma non così semplice nella pratica”.

The progressive case against a universal basic income https://t.co/SgJ28KI73L — Quartz (@qz) 23 settembre 2016

Progetti e casi pilota nel mondo

Il 5 giugno scorso, il 77% degli svizzeri ha bocciato, in un referendum, il piano di un reddito di base. La proposta prevedeva 2500 franchi svizzeri al mese (pari a circa 2000 euro) a ogni cittadino maggiorenne e l’equivalente di 500 euro mensili a chi non aveva ancora compiuto 18 anni, per una spesa totale di poco superiore ai 300 miliardi di euro. La Svizzera è però solo uno degli Stati nel mondo dove si è discusso sulla possibilità di introdurre la misura. Da gennaio la Finlandia ha avviato un progetto pilota di reddito base, così come a Utrecht in Olanda. In Scozia e in Canada si sta valutando l’avvio di alcune sperimentazione, mentre in Francia il reddito di base è un argomento che ha animato le primarie del Partito socialista per la scelta del candidato alle prossime elezioni presidenziali di primavera.

Proposte di progetti sono state inoltre avanzate nel Regno Unito e in India. Nel primo caso, John McDonnell, un esponente del partito laburista, ha dichiarato in un’intervista all’Independent che i laburisti hanno istituito un gruppo di lavoro per valutare l’idea di un reddito di base da discutere con i cittadini nel paese prima delle prossime elezioni generali. In India, il governo ha esplorato nell’Economic Survey 2016-2017, presentata il 31 gennaio scorso, la possibilità di introdurre il basic income “per continuare a garantire un sostegno alle fasce più povere della popolazione cercando, allo stesso tempo, di tenere d’occhio la spesa pubblica”, scrive Matteo Miavaldi su East Online. Un’opzione che, tuttavia, aggiunge il giornalista, potrebbe avere enormi limiti di applicabilità nel contesto sociale, politico ed economico indiano.

Oltre la politica, anche i privati hanno sviluppato progetti per studiare gli effetti e la realizzazione del basic income. Y combinator, società incubatrice di start up nella Silicon Valley, sta lavorando, da maggio scorso, a un piano diretto a 100 famiglie in Oakland, in California, che riceveranno dai 1000 ai 2000 dollari al mese. Nei prossimi mesi verrà presentato la versione definitiva dello studio che che si vuole avviare. Anche GiveDirectly, un’organizzazione no-profit che nell’Africa Orientale aiuta le famiglie che vivono in povertà estrema, ha lanciato nell’ottobre del 2016 un progetto pilota per testare il reddito di base e i suoi effetti in 4 gruppi di villaggi della parte occidentale del Kenya per un totale di circa 26mila persone coinvolte.

🇫🇮 Finlandia

Per il biennio 2017-19, la Finlandia ha lanciato un piano sperimentale che puntava a dare un reddito mensile di base di 560 euro a 2000 disoccupati di età compresa tra i 25 anni e i 58 anni (selezionate nel dicembre del 2016 da un campione casuale). L’obiettivo era capire se questa forma di reddito potesse contribuire a rilanciare l’occupazione, si leggeva sul sito dell’agenzia governativa Kela, a capo del progetto. I cittadini finlandesi prescelti, scriveva all’epoca Internazionale, avrebbero ricevuto “la somma in maniera automatica, senza ostacoli burocratici né penalità se guadagnano altri soldi” e non avrebbero dovuto “rendere conto di come spendono il denaro ricevuto”. Si trattava di un esperimento collegato alla situazione sociale ed economica del paese, spiegava ancora il settimanale: “La crisi finanziaria ha impedito all’industria tecnologica locale di rinnovarsi e il commercio con la vicina Russia è calato. L’impatto sui lavoratori è stato mitigato da un sistema sviluppato – e per certi versi molto complicato – di sussidi sociali, che ora il governo sente la necessità di riformare e semplificare”.

Nell’aprile 2018, il governo finlandese ha deciso di non prorogare il progetto pilota orientandosi verso la sperimentazione di altre tipologie di riforma del welfare e a non proseguire il progetto pilota avviato senza attendere l’analisi dei risultati del primo biennio. La decisione del governo non è arrivata inaspettata. Già lo scorso luglio, in un lungo articolo sul New York Times, Antti Jauhiainen e Joona-Hermanni Mäkinen avevano scritto che i segnali provenienti dalle autorità finlandesi facevano presagire che la sperimentazione non sarebbe stato rinnovata dopo il primo biennio e che il progetto iniziale era stato depotenziato: il numero di beneficiari era stato ridotto di un quinto (una dimensione troppo bassa per portare a risultati scientificamente validi) e l’esperimento si era trasformato nell’erogazione di una forma di indennità di disoccupazione incondizionata. “In altre parole, non c’è nulla di universale in questa versione del basic income”, affermavano Jauhiainen e Mäkinen. Tutto questo perché, sostengono i due economisti, dopo decenni di discussione sull’introduzione del reddito di base tra i progressisti finlandesi come strumento di ridistribuzione delle ricchezze e per combattere la povertà e le disuguaglianze derivanti dal calo di occupazione nel settore industriale, l’esperimento è stato tentato da un governo conservatore, nel bel mezzo di una crisi economica, che aveva come “obiettivo primario promuovere l’occupazione”, come si legge in un documento del 2016 che proponeva il progetto pilota al Parlamento.

🇨🇦 Canada

La provincia dell’Ontario, in Canada, sta discutendo l’avvio di un progetto pilota di reddito di base. L’obiettivo del governo provinciale è quello di lanciare formalmente il piano nella primavera del 2017. Non è ancora noto il numero delle persone che saranno coinvolte del progetto, ma uno schema a grandi linee del progetto può essere letto in un discussion paper scritto lo scorso agosto da un ex membro del Senato Canadese e ora a capo del Massey Collage dell’università di Toronto, spiega Rebecca Fortin su Quartz, su richiesta del premier dell’Ontario, Kathleen Wynne. Secondo il documento, il reddito di base dovrebbe essere testato in almeno tre città – un contesto urbano, uno rurale e uno dove vivono gli aborigeni del Canada – e a ogni singolo adulto dovrebbero andare quasi 17mila dollari all’anno, quasi il doppio degli 8472 dollari previsti dall’attuale sistema di welfare. Non si tratterebbe della prima sperimentazione del genere nel paese nordamericano: tra il 1974 e il 1979, la città di Dauphin avviò infatti un piano simile che portò, secondo uno studio dell’Università di Manitoba, alla riduzione della povertà e delle spese per il welfare. Le difficoltà comunque per l’attuazione del piano non mancano e la discussione al riguardo nella provincia più popolosa del Canada ha diverse sfaccettature. In un sondaggio su 1500 canadesi è emerso, ad esempio, che la maggioranza è favorevole a una misura simile, ma al contempo la maggior parte degli intervistati non sarebbe disposta a pagare più tasse per sostenere un programma simile. Fino al 31 gennaio scorso sul sito del governo dell’Ontario, i cittadini potevano rispondere a un questionario proprio su questo progetto.

🇳🇱 Olanda

In Olanda, nella città di Utrecht, dal primo gennaio 2017 è stato avviato il progetto See What Works. Il piano prevede la sperimentazione di 5 diverse tipologie di reddito di base per valutare la più efficace. Con la prima verranno dati ai cittadini che vivono da soli quasi 1000 euro al mese, mentre alle coppie circa 1400 euro, continuando a vivere nel vecchio sistema di welfare. Nella seconda, le persone riceveranno la stessa cifra, senza sanzioni né obblighi di alcun tipo. La terza prevede di elargire la stessa quantità di denaro, alla quale verranno aggiunti 125 euro nel caso in cui le persone sceglieranno di fare lavori di volontariato. Nella quarta tipologia, invece, ci sarà l’obbligo di fare volontariato e nel caso non accada, verrà perso il bonus di 125 euro. Infine, nel quinto caso le persone riceveranno incondizionatamente la cifra iniziale senza benefits ulteriori e sarà garantito loro di guadagnare da ulteriori lavori. Insieme all’università di Utrecht, il Comune tenterà di verificare il diverso impatto del reddito di base sui cittadini in queste cinque situazioni. Se approvato dal governo di Amsterdam, il progetto avrà una durata di due anni. Interessati a esperimenti simili sono anche altre città olandesi come Wageningen, Tilburg, Groningen e Nijmegen.

🇬🇧 Regno Unito

La Scozia nel 2017 potrebbe essere il primo Stato del Regno Unito a sperimentare un programma di reddito di base per tutti i cittadini. Un esperimento pilota infatti potrebbe essere realizzato in due delle 32 aree amministrative che formano il governo del paese, Fife e Glasgow. Matt Kerr, consigliere di Glasgow e sostenitore dell’idea, spera di trovare un supporto trasversale perché c’è molto lavoro da fare, come organizzare uno studio di fattibilità con lo scopo di presentare una solida base di conoscenze sufficienti per il progetto pilota da sperimentare. Jamie Cooke, capo della RSA scozzese, il think tank che sta conducendo ricerche sul tema nel Regno Unito, ha inoltre spiegato che la questione delle risorse del progetto è uno dei grandi temi che si pongono quando si parla di reddito di base e l’approccio al riguardo dipenderà da quale tipologia di misura verrà presentata.

🇫🇷 Francia

Lo scorso anno, la deputata socialista Delphine Batho ha presentato un emendamento per chiedere al governo di avviare uno studio di fattibilità dell’introduzione del reddito di base, suggerendo che la misura possa essere una risposta giusta alle sfide della “rivoluzione digitale e ai cambiamenti che ha portato al lavoro”. Considerazione presente, scrive Le Monde, anche in un rapporto del Conseil national du numérique (CNNum) in cui viene proposto di valutare la fondatezza di un reddito universale: «partendo dalla considerazione che lo sviluppo del digitale cancellerà posti di lavoro con l’automazione e non ci sarà abbastanza lavoro per tutti, il CNNum considera “assolutamente necessario porre la domanda oggi per una risposta domani”». Lo scorso ottobre, inoltre, il gruppo socialista al Senato (insieme ad altri 27 senatori di diversi partiti) ha presentato un rapporto intitolato “Il reddito di base in Francia, dall’utopia alle sperimentazioni” in cui ha illustrato l’ipotesi di testare in territori volontari diverse tipologie di reddito di base. Nel primo dei dibattiti tra i sette aspiranti candidati del partito socialista per le prossime elezioni presidenziali francesi, uno dei temi più discussi è stato la proposta di un reddito di base, con i candidati divisi e ognuno con una propria posizione al riguardo. Il vincitore delle primarie Benoit Hamon e candidato per la sinistra francese alla corsa alla presidenza della Francia ha costruito il suo programma intorno alla proposta di un pagamento mensile universale a tutti i cittadini francesi a prescindere dalla loro occupazione, scrive Lucy Williamson della BBC. Il piano dovrebbe diventare definitivo in tre fasi: in primo luogo, l’aumento del 10% della quota mensile minima prevista dal welfare francese per i poveri, successivamente l’estensione dei pagamenti a tutti coloro che sono tra i 18 e i 25 anni, infine dopo il 2022 l’ampliamento della misura a tutti i cittadini francesi con un pagamento mensile di 750 euro.

Credits

Foto copertina: Amanda Wray

Infografiche: “Ripartizione della spesa pubblica sociale nell’Unione europea”, via Pagina99. – “Universale Basic Income Calculator” su dati OCSE, via The Economist

Fotografie: “Interior of an English Workhous under the New Poor Law Act” via Real World Economics Review Blog – “Huey Long presenta alla CBS il suo piano ‘Share Our Wealth'” via www.hueylong.com – “La nascita del Bien nel 1986″ via Guy Standing – “Robot: essere o non essere” via Raw Story – “A universal basic income is our only hope to deal with a coming labor market unlike any in human history” via Wall Street Journal – “Copertina Utopia for realists” via Flurtmag – Illustrazione via Tara Jacoby

Video: “Milton Friedman: l’imposta negativa sul reddito” via LibertyPen – “Richard Nixon presenta il piano di assistenza familiare” via Richard Nixon Foundation – High-Speed Robots via Wired